소재지: 경상북도 안동시 도산면 토계리 288

규격: 63⨯123⨯26Cm

탁본일시: 2022년 5월 24일

퇴계 선생의 산소는 퇴계 종가에서 멀리 않는 거리에 있다. 선생의 평소성품처럼 요란하지 않고 깔끔하게 정돈되어 있어서 누구나 옷깃을 여미게 만드는 곳이다. 계단 몇 개를 오르면 소나무가 주위를 둘러 있다. 비석은 큰 학자에게 알맞은 크기의 비석이다. 퇴계 선생에게는 비석 큰 것이 높은 것이 아니라 작은 것이 높은 것이다.

2002년에 도산서원 재유사로 소임을 맡은 적이 있는 본인으로서는 오늘 비석을 탁본하는 것은 누구보다 감회가 깊다. 먼저 선생의 몸을 만지듯이 먼지를 털어내고 물로 씻고 수건으로 닦아낸다. 다행이 이끼는 없어서 청소할 것은 많지 않았다. 한지를 붙이고 선생의 말씀을 한점한점 옮긴다. 더욱 선명하게 반복적으로 두드린다. 비석을 잡은 손은 선생의 몸을 감싼 듯이 조심스럽다. 피부가 부드럽고 온화하였다. 소나무 사이로 시원한 바람 불어 온다.

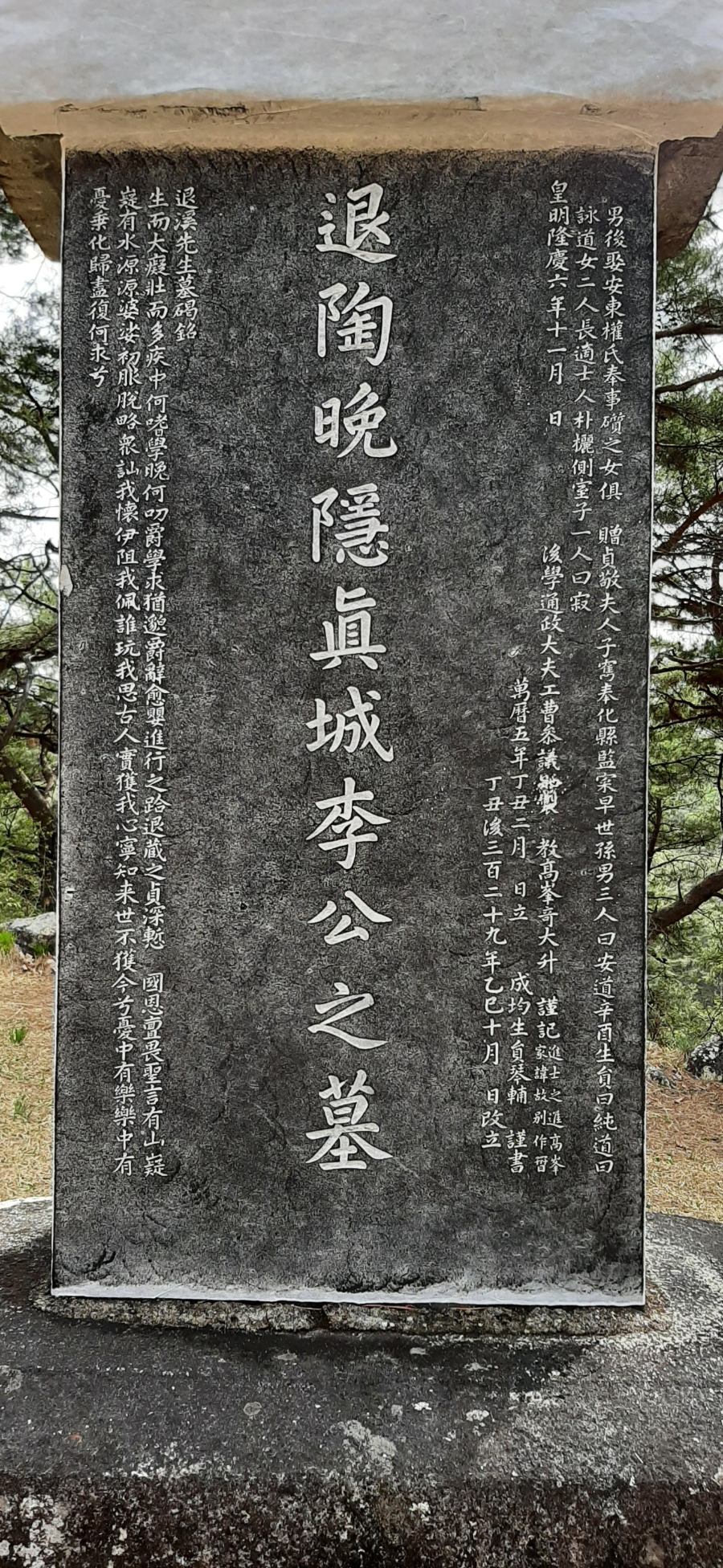

<퇴계선생묘갈명>

태어나서는 크게 어리석었고, 장성해서는 병도 많았네. 중년에는 어찌하다 학문을 즐겼고, 만년에는 어찌하다 벼슬을 받았네. 학문은 구할수록 멀기 만하고, 벼슬은 물리칠수록 얽혀들기 만하네. 세상에 나아가서는 실수도 많았지만, 물러나서 곧 곧아졌네..... 나라 은혜에 부끄러움이 있었고, 즐거운 가운데 근심도 있었네. 이제 자연의 조화를 타고 돌아가려니 무엇을 구하겠는가.

生而大癡 壯而多疾 中何嗜學 晩何叨爵 學求猶邈 爵辭愈嬰 進行之跲 退藏之貞 深慙國恩 亶畏聖言 有山嶷嶷 有水源源 婆娑初服 脫略衆訕 我懷伊阻 我佩誰玩 我思故人 實獲我心 寧知來世 不獲今兮 憂中有樂 樂中有憂 乘化歸盡 復何求兮

퇴계선생 묘전비는 전면중앙에 “퇴도만은진성이공지묘[退陶晩隱眞城李公之墓]”라고 큰 글자로 쓰고, 왼쪽에는 퇴계선생이 살아생전에 쓴 묘갈명을 전면에 배치하고 오른쪽에는 묘갈명의 기술자 고봉 기대승과 찬서자 매헌 금보(琴輔)을 적고 비석을 세운 날짜로 마무리하고 있다.

‘퇴도만은(退陶晩隱)’은 ‘도산으로 물러나 늦게 은사가 되다’란 뜻으로 퇴계가 원하던 바이다.

묘전비 전면의 묘갈명은 퇴계선생 살아 생전에 스스로 지은 것이다. 퇴계선생 묘갈명을 기술한 고봉 기대승은 퇴계선생이 지은 명문을 전면에 배치한 후 서술하였다. 선생의 삶을 서술 하면서 스스로가 지은 명문이 있으니 따로 지어야할 필요가 없다고 생각한 것이다. 선생 스스로 지은 묘갈명을 전면에 배치하는 것은 제자들에게는 선생의 말씀을 명심하고 높이는 것이다. 묘갈명을 비석의 전면에서 시작하여 전면에서 마치는 것도 특별한 배치이다.

퇴계선생의 처음 묘전비석은 융경 6년(1572) 11월에 고봉 기대승이 기록한 것을 만력 5년(1577) 2월에 금보(琴輔)가 썼다. 현재의 비석은 정축후 329년 정사(1896) 10월에 고쳐 세운 것이다.

비문을 받고 비석 돌을 준비하고 다듬는데 5년의 세월이 걸린 것이다. 지금의 비석은 비신과 비신을 덮고 있는 개석이 하나의 돌로 이루진 일체형이다. 이 개석은 삼각형으로 전면에는 상서로운 구름과 해가 뒷면에는 구름과 달이 양각으로 새겨져 있다.

개석의 해와 달은 누구나 생각할 수 있는 해와 달같이 영원하고 밝은 것을 상징적으로 보여준다고 할 수 있다. 그러나 『논어』 자장편을 참고하면 해와 달의 의미는 더 분명해 진다. 노나라의 대부 숙손무숙이 공자를 헐뜯자 자공이 말 하였다. “그러지 말아주세요. 중니는 헐뜯을 수 없다. 다른 사람 중에서 어진자는 구릉이어서 그래도 넘을수 있지만, 중니는 해와 달이어서 넘을 수 없다. 사람들이 비록 스스로 단절하려하나 어찌 해와 달에 손상이 있겠는가? 다만 자기의 분수를 알지 못한 것을 나타낼 뿐이다.”

자공의 이 말을 살펴보면 공자 말년의 노나라 사람들은 공자를 존경하고 친하게 여긴 것이 임금과 아버지같이 여겼을 것이다. 그렇지 않다면 제자가 스승을 해와 달에 비유한다고 해서 남들이 그것을 믿겠는가? 중니를 해와 달에 비유하였듯이 퇴계 제자들도 스승을 해와 달에 비유하였다. 해와 달을 헐뜯는 것은 “다만 자기가 분수를 알지 못한 것을 나타낼 뿐이다(多見其不知量也)”가 그 답이다. 비석 개석에 해와 달의 문양이 새겨진 것도 몰랐다. 비석을 어루만지며 공손히 탁본하면서 생각해 보니 선생의 인품이 느껴지며, 지금의 저 햇빛으로 밝은 세상을 살아가고 있는 것을 알았다.